Seis académicos de la Universidad anticipan los mayores alcances de estas tecnologías y el positivo impacto que podrían tener, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas herramientas contra el cáncer. También, alertan sobre los desafíos éticos que implican y vislumbran las nuevas fronteras que se abren en este campo.

La Inteligencia Artificial se ha transformado en un eje transversal que estimula la creatividad científica y abre nuevas fronteras para el conocimiento aplicado y con impacto social”, asegura Anil Sadarangani, director de la Dirección de Innovación, quien ha sido testigo de “un crecimiento sostenido de la producción académica en torno a IA en diversas facultades de la UANDES”.

Indica que la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) “está cambiando de manera acelerada la forma en que creamos contenido, tomamos decisiones y nos relacionamos con la información”, y que podría ser útil “para escalar el conocimiento especializado y llevarlo a más personas, con mayor rapidez y precisión”, en áreas como la salud y la educación, con un gran impacto “en países como Chile, con desafíos de cobertura y equidad”.

“El desarrollo y uso de la IA no puede estar solo en manos de ingenieros o científicos de datos: requiere la participación activa de filósofos, juristas, médicos, diseñadores, comunicadores, educadores y representantes de la sociedad civil”

Anil Sadarangani, Dirección de Innovación

Es enfático: los desafíos éticos que implica la IAG exigen equipos interdisciplinarios: “Su desarrollo y uso no puede estar solo en manos de ingenieros o científicos de datos: requiere la participación activa de filósofos, juristas, médicos, diseñadores, comunicadores, educadores y representantes de la sociedad civil”. Alerta, además, de la urgencia de avanzar hacia marcos regulatorios.

Coincide Pamela Bustamante, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, quien el año pasado fue mentora y jueza en la primera Hackathon de OpenAI en Latinoamérica. “Tenemos que hacer algo para que no se salga de control; definir reglas para que los robots y los algoritmos se comporten de la manera que queremos que lo hagan”, dice. A su juicio, falta una legislación que la regule, validada por expertos. “La IA puede ser un arma de doble filo: un milagro para todos los problemas y, al mismo tiempo, lo que nos entierre como sociedad. Tener un escenario u otro, depende de lo que hagamos”, señala.

“La IA puede ser un arma de doble filo: un milagro para todos los problemas y, al mismo tiempo, lo que nos entierre como sociedad. Tener un escenario u otro, depende de lo que hagamos”

Pamela Bustamante, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

La profesora Bustamante cuenta, además, que en UANDES se está trabajando con IA “aplicada a la asignación de salas. Este proceso, que antes se desarrollaba de manera manual, ahora está listo en menos de un minuto. Pero también estamos explorando su uso en imágenes para predecir enfermedades, especialmente cáncer de próstata. La idea es predecir tumores malignos”.

Ignacio Pérez, profesor de la Facultad de Medicina, donde se formó, recuerda que cuando comenzó a saber de grandes avances de la IA, “algunos expertos auguraron el fin de ciertas especialidades médicas. Pero hemos visto que las tecnologías han ayudado a mejorar la capacidad de los profesionales e impactar a un mayor número de pacientes”.

“Algunos expertos auguraron el fin de ciertas especialidades médicas. Pero hemos visto que las tecnologías han ayudado a mejorar la capacidad de los profesionales e impactar a un mayor número de pacientes”

Ignacio Pérez, Facultad de Medicina

Este médico internista es, desde 2023, fellow en el Stanford Mussallem Center for Biodesign, en Silicon Valley. “Me llamaba la atención la informática. No era muy comprendido entre mis pares y mentores por esa idea que subsiste de que si uno es médico, solo puede ver pacientes”, señala desde EE.UU., donde hoy está trabajando con ingenieros y otros médicos en un proyecto.

“Estamos en una fase bien inicial. Partimos con lo que queríamos resolver y encontrar un mecanismo viable y aceptable”, comenta. Se refiere a un dispositivo para tratar el linfedema, afección sin cura que produce una inflamación en las extremidades y que puede aparecer tras la cirugía para el cáncer de mama en hasta un 20% de las pacientes. La idea ya fue patentada e hicieron pruebas exitosas en animales. “Ahora estamos asegurándonos de que esas mismas instancias se mantengan en humanos”, dice el Dr. Pérez.

El profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas José Francisco Delpiano, en tanto, está trabajando con un fondo de Fomento a la Vinculación Internacional de ANID para diagnosticar enfermedades de la piel con el uso de Inteligencia Artificial. La investigación LENS: Light, eyes, and neural networks podría ser una excelente noticia médica, ya que en la última década las muertes por cáncer de piel en Chile han aumentado en un 40%, alcanzando en 2023 la cifra récord de 560, la más alta en 21 años.

“Lo soñado, a futuro, sería hacer exámenes preventivos de enfermedades que se originan en esas capas, sin tener que hacer un corte para tomar una muestra”

José Francisco Delpiano, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

El objetivo es conseguir con IA imágenes de microscopía de capas internas de la piel. “Lo soñado, a futuro, sería hacer exámenes preventivos de enfermedades que se originan en esas capas, sin tener que hacer un corte para tomar una muestra”, revela el profesor Delpiano. En este proyecto participan los investigadores UANDES Nelly Cerpa, Jaime Anguita, Jaime Cisternas y José Saavedra, el académico de la Universidad de la Frontera Fernando Huenupán y colabora Charles DiMarzio, especialista en óptica biomédica, de Northeastern University, Estados Unidos.

“La inteligencia artificial está acelerando la investigación y el conocimiento a pasos agigantados, pero actualmente tiene un límite porque energéticamente, a nivel de gasto eléctrico, resulta extremadamente costosa”, explica Alejandro Luarte, investigador del Centro de Investigación e Innovación Biomédica. “Hay proyecciones de que, si seguimos a esta tasa de aumento de consumo, en 20 años más podríamos necesitar hasta un quinto del gasto energético mundial para manejar estas máquinas. Claramente hay que encontrar nuevas maneras de aprovechar esta inteligencia artificial y hacerla más eficiente”, agrega.

“La inteligencia artificial está acelerando la investigación y el conocimiento a pasos agigantados, pero actualmente tiene un límite porque energéticamente, a nivel de gasto eléctrico, resulta extremadamente costosa”

Alejandro Luarte, Centro de Investigación e Innovación Biomédica

Ese es el foco del Proyecto de Exploración ANID Intelligence costs energy: A brain-inspired approach to a more sustainable artificial intelligence que dirige Pedro Maldonado, académico de la Universidad de Chile y del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), y codirige el profesor Luarte, quien revela: “Creemos que una inteligencia artificial bioinspirada puede ser una potencial solución a este problema energético”.

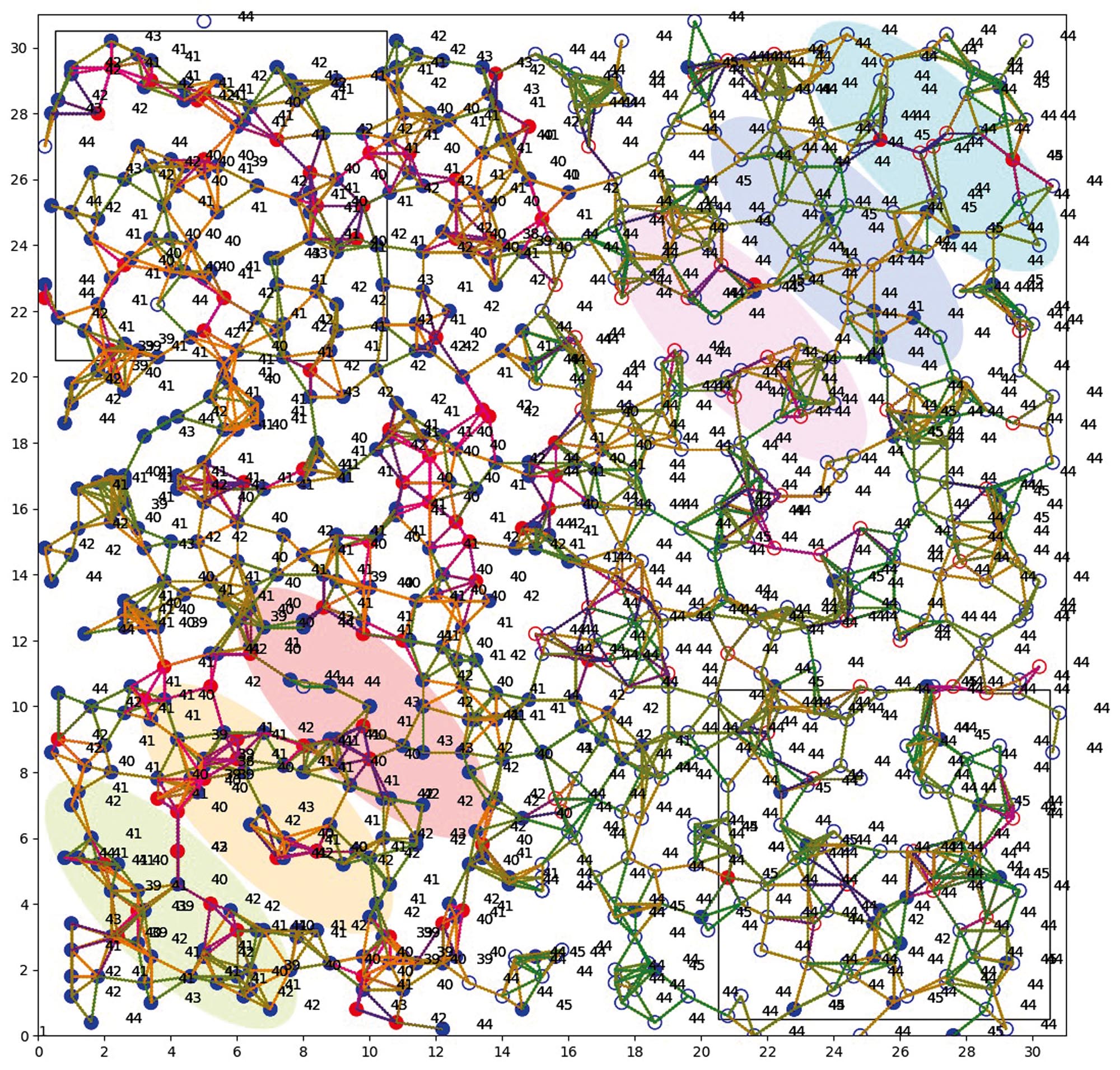

Un equipo de bioquímicos, biólogos, ingenieros eléctricos y matemáticos está investigando, dice, “cómo la disponibilidad de energía puede determinar no solamente que la neurona viva más o menos, sino también cómo se conecta y con quién se conecta”. Por un lado, trabajan con neuronas en cultivo y una red de electrodos, en un dispositivo interactivo. Por el otro, imitan condiciones de mayor y menor energía a través del modelamiento in silico, es decir, computacional, de redes neuronales.

Versión preliminar de una red neuronal simulada, de la investigación del profesor Alejandro Luarte. “Cada punto azul es el nodo de un grafo que imita una neurona y cada neurona simulada se comunica siguiendo reglas de tipo sinápticas y considera restricciones energéticas”, indica. La actividad de esta red gobierna el desplazamiento de un “carrito virtual” que debe evitar obstáculos.

Además, se ha sumado una exploración más que busca “imitar el funcionamiento de ciertos circuitos neuronales a partir de reglas de autómatas celulares”, a través de una red neuronal simulada que están construyendo con la matemática Daniela Oviedo, en cotutoría con el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile Mircea Petrache. “Esperamos comprender aspectos elementales del aprendizaje y su relación con el metabolismo”, aclara Luarte.

También, los managers de abundantes firmas tienen un creciente interés en la IA y, especialmente, en la IAG, según constata Francisco Morales, director del Diplomado en Inteligencia Artificial para los Negocios, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que debutó a inicios de agosto de 2025 y tiene un foco organizacional. “La idea es que los alumnos utilicen de manera adecuada el criterio al decidir cuáles problemas podemos resolver con este tipo de tecnologías y cómo debe hacerse, en lugar de caer en un optimismo desmedido respecto de lo que pueden hacer las tecnologías por sí solas”, señala el académico.

“La idea es que los alumnos utilicen de manera adecuada el criterio al decidir cuáles problemas podemos resolver con este tipo de tecnologías y cómo debe hacerse, en lugar de caer en un optimismo desmedido respecto de lo que pueden hacer las tecnologías por sí solas”

Francisco Morales, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Es muy relevante tomar conciencia, indica, de que hoy las propias instituciones deben experimentar con la IAG para conocer sus fortalezas y debilidades. Y en ese sentido, es fundamental que los estudiantes del diplomado actúen como clientes exigentes, incluso, con sus proveedores internos. “Por ejemplo, si trabajo en marketing y los encargados de recursos humanos me proponen contratar a una persona porque un algoritmo lo sugiere, debo hacer las preguntas difíciles, del tipo ¿cuáles son las medidas que estamos tomando para asegurarnos que estas herramientas no estén discriminando? Porque eso, además de ilegal, no sería ético”, asegura.