Nos preguntamos por qué vivimos tiempos en los que las emociones se priorizan antes que los hechos, confirman creencias previas y guían decisiones por sobre la razón. Los expertos explican de qué se trata este fenómeno.

Nos preguntamos por qué vivimos tiempos en los que las emociones se priorizan antes que los hechos, confirman creencias previas y guían decisiones por sobre la razón. Los expertos explican de qué se trata este fenómeno.

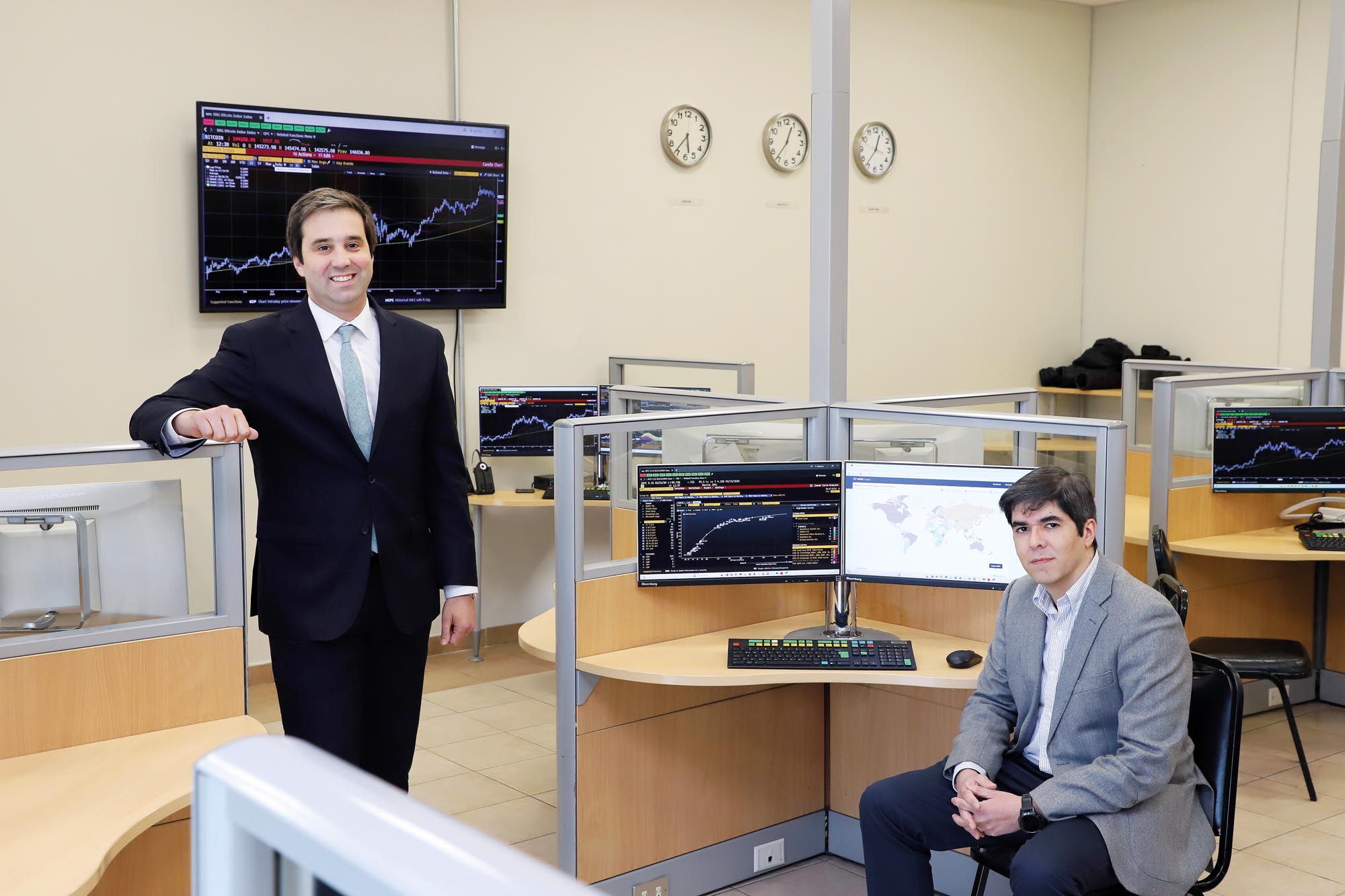

En momentos en los que las emociones se ven amplificadas por las redes sociales, especialmente en contextos de polarización, y cuando el contenido emocional se cotiza al alza, aunque sea menos fiable, el director de la Escuela de Psicología, Manuel Rengifo; el académico del Centro de Estudios Generales (CEG), Nicolás González, y el director del CEG, Antonio Amado, profundizan sobre este fenómeno.

Según Manuel Rengifo, lo que estamos viendo es un fenómeno de desregulación emocional. “Las personas, tanto adultos como jóvenes, se mueven en un rango emocional muy limitado. Un mundo monocromático, es decir, o se sienten completamente aceptados o totalmente rechazados. Hay una falta de capacidad para matizar, para entender lo que uno siente y para regularse emocionalmente”.

A esto se suma que hay un menú emocional muy pobre: “Del estrés se pasa directamente a la rabia o a la tristeza, sin muchas estaciones intermedias. Y como cada emoción impulsa a una acción, las reacciones también se vuelven más extremas. Lo vemos mucho en adolescentes que están sobreexpuestos a redes sociales y muy poco expuestos a frustraciones reales”.

¿Esto se ha traspasado a la forma de comunicarnos?

RENGIFO: Muchísimo. Nuestra comunicación se ha empobrecido. Hoy le mandamos un WhatsApp a alguien por su cumpleaños, y eso reemplaza una conversación real. Pero nuestro cerebro necesita claves afectivas para interpretar lo que el otro siente, el tono de voz, la mirada, las pausas, los gestos. Sin eso, interpretamos lo ambiguo como amenaza: “¿estará enojado?”, “¿por qué me respondió tan cortante?”. Nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, no para suponer lo mejor. Y eso genera más reactividad y ansiedad.

¿Cómo se relaciona esto con la forma en que educamos emocionalmente a las futuras generaciones?

RENGIFO: Uno de los problemas más graves es la sobreprotección parental. Queremos que nuestros hijos no sufran, que estén seguros todo el tiempo, que no se frustren. Pero eso los limita emocionalmente. Hoy hay muchos padres sobre involucrados físicamente, pero emocionalmente poco disponibles. La función parental debería ser facilitar experiencias reales, tales como frustrarse, aburrirse, equivocarse. Todo eso construye una emocionalidad más rica, con herramientas para afrontar la vida.

Hay que volver a la idea de ser “suficientemente buenos padres”, como decía Donald Winnicott, y no estar todo el tiempo, no satisfacer todas las necesidades, pero sí estar de manera confiable y afectiva.

“Uno de los problemas más graves es la sobreprotección parental. Queremos que nuestros hijos no sufran, que estén seguros todo el tiempo, que no se frustren. Pero eso los limita emocionalmente. Hoy hay muchos padres sobre involucrados físicamente, pero emocionalmente poco disponibles”

Manuel Rengifo, director de la Escuela de Psicología

Entonces ¿hemos perdido el sentido del sufrimiento?

RENGIFO: Sí. Hoy el sufrimiento se considera algo que hay que eliminar. Pero no todo sufrimiento es malo. Puede formar parte de un proceso, de un esfuerzo por lograr algo que vale la pena. Somos el único animal capaz de postergar la gratificación inmediata por un bien futuro, y eso también se entrena.

¿Qué son las emociones y por qué son tan importantes?

GONZÁLEZ: Las emociones no son solo impulsos momentáneos, también son una forma de conocimiento. Nos muestran algo del mundo, de nosotros mismos y de los demás. Por ejemplo, si veo un animal que me asusta, estoy interpretando que es una amenaza para mí. Esa interpretación subjetiva me mueve a actuar, a huir. Por eso decimos que las emociones tienen una doble dimensión: cognoscitiva (conocimiento) y apetitiva (impulso). Cada emoción tiene su propia lógica y está influida por nuestro temperamento, nuestras experiencias, nuestra educación y el entorno. Por eso, frente a una misma situación, dos personas pueden reaccionar de formas distintas.

¿Qué hace posible que los seres humanos tengan emociones?

AMADO: Ante todo, para tener emociones se requiere vida sensitiva. La vida sensitiva supone una corporeidad que sitúa al animal en un mundo de relaciones ante objetos convenientes o disconvenientes para su vida. Estos objetos los capta por los sentidos y los representa en su imaginación estimando su valor, conveniencia o utilidad. Ante esa representación, en la imaginación se produce una tendencia que es propiamente lo que denominamos emoción. Por eso, las emociones son tendencias o inclinaciones de las que somos conscientes por su repercusión orgánica (se acelera el corazón, se produce un vacío en el estómago, se oprime el pecho, caminamos más deprisa, nos ruborizamos, etc.) y que son consiguientes a una representación en la imaginación.

“Necesitamos recuperar el tiempo y la paciencia. Vivimos en una cultura de rendimiento inmediato, pero las emociones requieren procesos lentos, como los ciclos de la naturaleza”

Nicolás González, académico del Centro de Estudios Generales

¿Parece, entonces, que la imaginación es muy importante?

AMADO: Por supuesto. Sin imaginación no hay emoción. Los animales se mueven como animales según la representación que está en su imaginación. Pero además de la imagen en ellos sienten la comparación entre lo representado y su propia situación vital.

Se entremezclan muchas ideas…

AMADO: Lo fundamental es entender que no solo tenemos vida sensitiva, sino también vida racional. La vida racional nos permite entender las cosas según su verdad con independencia de toda accidentalidad. La vida sensitiva no alcanza a conocer más que aspectos accidentales de las cosas. Por eso las emociones en tanto dependen de la vida sensitiva no expresan la reacción que “debemos” sentir ante algo, sino únicamente cómo nos sentimos.

¿Qué hace a las emociones plenamente humanas?

AMADO: Las emociones son plenamente humanas cuando corresponden a lo que debe ser según el orden de la razón acompañando la realización de actos libres. En ese caso contribuyen plenamente a que podamos alcanzar los bienes superiores de la vida humana. Tenemos que discernir nuestras emociones para ver si se integran en actos que nos conducen a un bien superior o, por el contrario, nos esclavizan y atan. La madurez de una persona exige el dominio y orientación de sus emociones. En muchas ocasiones para lograr este dominio hay que luchar, esforzarse. Por eso es preocupante una cultura centrada en estados emotivos. Parece mejor centrarse en la naturaleza de las cosas y procurar educar las emociones para que correspondan a la realidad.

¿Educar las emociones?

AMADO: Por supuesto, moderar los deseos, resistir en las tristezas, controlar la ira. No eliminar, sino situarlas en un orden racional. No enojarse ante una injusticia no es humano, pero dañar a alguien por nuestro enojo, tampoco. Es posible comer una comida que no nos gusta tanto para alegrar a quien la preparó o vencer el temor de corregir a alguien porque lo exige la caridad. En todo esto debe prevalecer un cierto principio de realidad: las emociones me indican cómo estoy frente a cosas o personas, no cómo debo estar. Por eso, emoción auténtica o sinceridad de las emociones es algo equívoco. Lo auténtico cuando sentimos aversión a alguien es tratarlo bien, no manifestar fastidio y pesadez.

¿Cuál ha sido el lugar de las emociones en la historia del pensamiento?

GONZÁLEZ: Ha sido cambiante. Algunas corrientes filosóficas, como el estoicismo o el racionalismo, vieron las emociones como obstáculos para la razón. En cambio, el romanticismo las puso en el centro de la vida humana. Hoy vivimos en una cultura dominada por el emotivismo, que da primacía a la emoción como único criterio de acción. El problema es que las emociones son pasajeras. Lo que hoy parece una gran verdad emocional, mañana puede perder sentido. Por eso, el doctor en Economía Fredy Kofman dice que son buenas consejeras, pero malas dueñas. Escucharlas es importante, pero no debemos someternos totalmente a ellas.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

GONZÁLEZ: Necesitamos recuperar el tiempo y la paciencia. Vivimos en una cultura de rendimiento inmediato, pero las emociones requieren procesos lentos, como los ciclos de la naturaleza. Decantar una emoción significa dejarla reposar para entender qué nos quiere decir. En efecto, en el actual “mundo líquido”, como dice el Papa Francisco, “nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven dominados por los ritmos y los ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere” (Encíclica Dilexit nos, 9).

“Habría que centrarse en la naturaleza de las cosas y procurar educar las emociones para que correspondan a la realidad”

Antonio Amado, director del Centro de Estudios Generales

Se puede educar en esta línea; no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a escucharlo con inteligencia.

RENGIFO: Por eso es urgente educar emocionalmente a las personas, desde la infancia. Darles experiencias reales, no siempre controladas. Enseñarles a identificar lo que sienten, a esperar, a frustrarse. Y también resignificar el sufrimiento como parte del crecimiento. Solo así formaremos personas más empáticas, más reflexivas y emocionalmente más disponibles.

GONZÁLEZ: Daniel Goleman, quien popularizó el concepto de inteligencia emocional, hablaba de esa capacidad de comprender nuestras emociones, gestionarlas y relacionarnos mejor con los demás. Esa inteligencia, que nunca ha sido un lujo, hoy se ha vuelto una necesidad urgente.

Claves desde la psicoterapia: comprender la ansiedad en adolescentes y adultos

A esta reflexión se suma la mirada clínica de Consuelo San Martín, académica de la Escuela de Psicología, quien aborda cómo ha cambiado el manejo emocional en los últimos años y por qué emociones como la ansiedad afectan de forma particular a los más jóvenes.

¿Cómo ha cambiado el manejo de las emociones en los últimos años?

SAN MARTÍN: En los últimos años, el manejo de las emociones ha pasado de enfoques centrados solo en el control o supresión de emociones negativas a estrategias más complejas y adaptativas, que incluyen la aceptación, la revalorización cognitiva, el mindfulness y el trabajo experiencial dentro de la psicoterapia. Este cambio refleja un reconocimiento del papel central que tiene la regulación emocional como un mecanismo transdiagnóstico en múltiples trastornos mentales.

La integración de programas estructurados como el Protocolo Unificado ha demostrado eficacia en mejorar la regulación emocional tanto en adultos como en adolescentes. Asimismo, también ha habido un crecimiento en las intervenciones preventivas y psicoeducativas en contextos escolares y comunitarios.

¿Por qué vemos un aumento de ansiedad en las personas?

SAN MARTÍN: El aumento de la ansiedad puede explicarse por diferentes factores, entre ellos, una mayor exposición a experiencias adversas tempranas, que afectan el desarrollo de estrategias saludables de regulación emocional. Estas pueden ir desde pasar hambre hasta vivir maltrato en casa o en el colegio.

“Los adolescentes se ven especialmente afectados porque están en una etapa de desarrollo en la que la corteza prefrontal (asociada a la regulación) aún está madurando. Esto los vuelve más vulnerables a la disrupción emocional y a dificultades en el manejo del estrés”

Consuelo San Martín, académica de la Escuela de Psicología

También se ve afectado por cambios en los entornos sociales: incremento del estrés crónico, aislamiento social, presión académica o laboral y exposición constante a información amenazante a través de redes sociales. A esto se suma un estilo de afrontamiento basado en la evitación, la supresión emocional y la rumiación, que a largo plazo aumentan el problema.

Y también niveles elevados de neuroticismo, un rasgo de personalidad cada vez más reportado, que se asocia con mayores dificultades para regular emociones.

¿Esto afecta más a los adolescentes?

SAN MARTÍN: Sí, los adolescentes se ven especialmente afectados porque están en una etapa de desarrollo en la que la corteza prefrontal (asociada a la regulación) aún está madurando. Esto los vuelve más vulnerables a la disrupción emocional y a dificultades en el manejo del estrés.

Además, si han tenido experiencias adversas, tienden a utilizar estrategias desadaptativas como la evitación, la supresión o la expresión incontrolada de emociones negativas, lo que aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales.

¿Cómo se puede manejar la ansiedad?

SAN MARTÍN: La ansiedad se puede manejar de forma efectiva a través de intervenciones que promuevan una mejor regulación emocional. Algunas estrategias con evidencia científica sólida incluyen la reestructuración cognitiva y resolución de problemas; mindfulness y aceptación emocional; exposición emocional guiada para reducir la evitación; terapias basadas en habilidades como DBT, ACT o el Protocolo Unificado, que enseñan a identificar, tolerar y transformar emociones difíciles.

Estudios recientes muestran que estas intervenciones tienen efectos significativos y duraderos en la mejora de la regulación emocional y la reducción de síntomas de ansiedad tanto en adultos como en adolescentes.